| [NAO活動日誌] |

| 2010年元旦よりシステム変更に伴い「活動日誌」がリニューアルいたしました。 昨年までの日誌は画面下の「過去の日誌」でリンクされております。 |

| 会派代表者会議 | 2014.8.20 | |

| ||

| 久しぶりの晴れの天気 | 2014.8.17 | |

| ||

| 大雨の中でゴルフコンペ | 2014.8.15 | |

| ||

| 一日体を休めたことがなかった。 | 2014.8.14 | |

| ||

| 体調不良により | 2014.8.12 | |

| ||

| 台風11号が近づいています | 2014.8.9 | |

| ||

| 宇部興産ソフトテニスが全日本実業団選手権で優勝 | 2014.8.7 | |

| ||

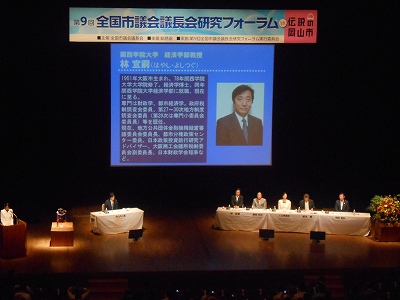

| 岡山へ | 2014.8.6 | |

| ||

| 毎日雨が降る | 2014.8.5 | |

| ||

| 夏祭りは中止に | 2014.8.3 | |

| ||

| 台風の影響で完全休日 | 2014.8.2 | |

| ||

| 毎週殺人事件 | 2014.8.1 | |

| ||

| 議会運営委員会がありました | 2014.7.30 | |

| ||

| 木陰ができる歩道の楠木 | 2014.7.29 | |

| ||

| 予定通り日帰り | 2014.7.28 | |

| ||

| 日焼けしました | 2014.7.27 | |

| ||

| 芸術的な花火 | 2014.7.26 | |

| ||

| 地方議員研修会 | 2014.7.24 | |

| ||

| 仕事が忙しい | 2014.7.23 | |

| ||

| 毎日、時間が足りない | 2014.7.22 | |

| ||

| 寺田屋 | 2014.7.21 | |

| ||

| 視覚障害者グランドソフトボール競技 | 2014.7.20 | |

| ||

| セメントサイロに関する紛体力学の勉強 | 2014.7.19 | |

| ||

| 単調に思えて単調ではない一日 | 2014.7.18 | |

| ||

| 議会改革に努力する議会運営委員会 | 2014.7.17 | |

| ||

| 議会運営委員会の用事で市役所 | 2014.7.16 | |

| ||

| 議会運営委員会の業務で県内他市を視察 | 2014.7.15 | |

| ||

| 林よしまさ | 2014.7.13 | |

| ||

| 宇部阿知須下水道組合議会の臨時会 | 2014.7.11 | |

| ||

| 管理 |